长坑溪 “王孙”一词,从来不是静止的符号,而是一条流动在华夏文化长河中的精神线索。其初义,是王族后裔流亡他乡的身份烙印——那是权力倾颓后,被历史巨轮抛下的无奈与苍凉。《楚辞·招隐士》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”的喟叹,将这份漂泊者的孤独刻进文字肌理,彼时的“王孙”,是游离于庙堂之外、被尘世放逐的悲情象征。 然时光淘洗,“王孙”之意境悄然转身。当王维在《山居秋暝》中写下“随意春芳歇,王孙自可留”,这一词汇已挣脱流亡的桎梏,化为文人雅士归隐林泉、追寻精神自由的图腾。从被迫离乡到主动遁世,“王孙”完成了从身份标签到精神符号的升华,而这份跨越千年的精神基因,最终在福建福鼎的山川之间,找到了具象的栖居地。 烽火南渡: 福鼎与王孙文化的历史邂逅 福鼎,这座位于福建东南沿海的小城,其历史深处藏着一段与“王孙”紧密交织的往事。公元1127年,靖康之耻如惊雷炸响,金兵铁蹄踏破汴京,北宋王朝轰然坍塌。赵宋皇族成员为避兵祸,纷纷南渡逃亡,福建因地处东南、山水阻隔,成为重要的避难之所,福鼎便是其中一处接纳流亡王孙的港湾。 这些背负着王朝兴衰的皇族后裔,几经辗转在福鼎的山林溪畔扎下根来。他们并非只是历史的“避难者”,更是文化的“播火者”——将中原的礼乐典章、诗文笔墨融入当地的山海肌理,让王室的雅致与闽东的质朴碰撞交融。从此,福鼎不再仅是地理意义上的栖身之地,更成为王孙精神与本土文化共生的“第二故乡”,为这片土地注入了独特的历史厚重感。 古迹留痕: 凝固在建筑与山水间的记忆 在福鼎王孙溪畔,曾矗立着一座并不起眼的王孙亭,它没有宏殿巨构的气派,却承载着最鲜活的历史温度。亭旁曾有石碑,虽早已断裂,碑文模糊难辨,却如同一部残缺的史书,默默诉说着过往。 清乾隆四十七年,地方贤达朱元千首倡在江尾塘修建王孙海堤,围海造田,让王孙一带的“地平洋广”化为膏腴良田;而王孙亭便建于这条官道之上,依溪而筑,靠溪一侧的排椅,曾是南来北往行人歇脚的港湾——挑夫放下担子,驿卒停下脚步,在此啜一口热茶,听溪水潺潺,看远山含黛,短暂卸下旅途的疲惫。 与王孙亭相伴的,还有溪上的通济桥。据《福鼎县志》记载,此桥始建于乾隆年间,咸丰三年遭洪水冲毁,乡绅张振杨牵头募资重修,无奈力薄,遂联合周边乡邻共襄善举;同治十一年,暴雨狂澜再次冲毁石桥,当地人不屈不挠,再度重建,如今已改为水泥桥。可惜当年的青石板,在一次次洪水的冲刷中散落荒野,只留下“乾隆四十一年贡生朱驯建”的县志记载(后经考证,“朱驯”应为朱元千四弟“朱肇驯”之误)。此外,嘉庆十一年,朱元千之侄朱士培还曾倡建王孙桥,如今亦已湮没在时光里,只留志书记载供人追思。 王孙亭与通济桥,是福鼎官道上的“双子星”,它们见证过兵卒传递公文的匆忙,也接纳过商旅羁旅的乡愁,更将王孙后裔与当地百姓的共建智慧,刻进了每一块砖石、每一道木纹。 “十里青溪似画廊,流泉飞瀑此中藏。深闺未识无人近,待到山花吐馥香。”这首诗,恰是福鼎王孙溪的生动写照。据《福鼎县志》载:“王孙溪,源二:一出乌石门,一出后洋,合流为三叉溪,东达江尾塘入海。”它并非一马平川的坦途,而是穿越悬崖峭壁,裹挟着深潭飞瀑,在曲折中奔涌向前。 溪水从后阳、果阳、三沙溪、西洋美等村落缓缓流过,至王孙亭段渐趋平稳,再经马洋、江美塘沽汇入八尺门内港,最终奔入东海。清澈的溪水,不仅是福鼎的自然血脉,更像是王孙精神的具象化表达——它既有流亡者穿越险滩的坚韧,也有归隐者融入天地的从容。两岸丛生的野花、峭壁上的青松,仿佛都在呼应着当年王孙们在困境中扎根、在宁静中坚守的生命姿态。 在古代交通体系中,“铺”是基层的邮政与治安节点,而福鼎的王孙铺,曾是连接闽浙的重要关隘。光绪版《福鼎乡土志》清晰记载:“出石湖桥,至岩前,过岩前桥,逾岭、为王孙,十里。”这条官道北接浙江平阳、温州,南通福宁州、泉州,是福宁府连接京城的交通要道,战略地位不言而喻。 清朝时,王孙铺设塘汛(十里为塘,二十里为汛),乾隆年间更设有铺司兵,每铺配备三至四名兵士,既负责巡缉盗贼、维护治安,也承担传递公文之责。当时福鼎全县共设十二铺,县前铺四名兵卒,王孙铺便有三名,其余各铺仅两名,足见其重要性。 乾隆年间,福州进士何西泰曾路过此地,写下《王孙铺》一诗:“孤店当门野水流,空山乔木叫钩辀,篮舆春晚王孙路,芳草萋萋又远游。”诗中描绘的春日傍晚,孤店临野水,空山闻鹧鸪,诗人乘坐篮舆行于王孙道上,满眼芳草萋萋,满耳萧瑟鸟鸣,将古道的荒凉与羁旅的愁思勾勒得淋漓尽致。这首诗,不仅是对王孙铺景致的记录,更让这个曾经的官道枢纽,在文学的维度里留下了鲜活的印记。 “磴道千盘蹑顶巅,清溪一派笼寒烟。王孙公子今何在,世路崎岖懒著鞭。”这首《登王孙岭古道》,道尽了后人对这条古驿道的深情。而早在南宋,著名爱国诗人陈与义便与王孙岭结下过不解之缘。 靖康事变后,陈与义从陈留南奔,经襄阳、湖南,辗转广东、福建,于绍兴元年(1131)抵达临安。途经王孙岭时,他写下《王孙岭》:“已过长溪岭更危,伏龙莽莽向川垂,斜阳照见林中石,记得南山隐去时。”诗中山岭陡峻如伏龙垂川,斜阳映照林间青石,既有旅途的艰险,也暗含归隐的禅意——彼时的王孙岭,不仅是地理上的险关,更成为文人安放乱世心绪的精神驿站。 如今,王孙岭的石阶已布满青苔,昔日的喧嚣早已褪去,但每一块被脚步磨平的石头,都镌刻着王孙后裔的跋涉、文人墨客的沉吟,成为福鼎“王孙文化”最坚实的地理注脚。 王孙精神: 跨越时空的文化回响 王孙亭的残碑、通济桥的旧石、王孙溪的流水、王孙铺的诗痕、王孙岭的古道……这些散落在福鼎乡间的文化碎片,共同拼凑出“王孙精神”的内核:那是流亡中不失坚韧的生命力,是归隐中坚守本真的从容态,更是不同文化碰撞融合的包容心。 如今,随着现代交通的发展,王孙岭不再是必经之路,王孙铺、王孙亭也已湮没在岁月里,唯有王孙溪依旧潺潺东流。但“王孙”这个地名,如同散落在闽东乡间的一颗明珠,既带着历史的厚重,又透着乡土的亲切——它提醒着人们,那段烽火南渡的往事,不仅是王朝的兴衰记忆,更是一种精神的传承:无论身处顺境还是逆境,都能在天地间找到自己的位置,在宁静中坚守初心,在变迁中沉淀文化。 福鼎的“王孙怀古”,怀的不仅是一段逝去的历史,更是一种永恒的精神——它从《楚辞》的悲叹中走来,在王维的诗句中升华,最终扎根于闽东的山海之间,成为跨越时空的文化召唤,让每一个踏足这片土地的人,都能在溪水与古道间,触摸到华夏文明深处那份关于坚守与自由的精神密码。  王孙溪

王孙溪

“丝路风华·笔韵千秋”福鼎·江北书法

“丝路风华·笔韵千秋”福鼎·江北书法 我市开展“市委书记、市长信访接待日”

我市开展“市委书记、市长信访接待日” 党的二十届四中全会精神在我省引发热烈

党的二十届四中全会精神在我省引发热烈 党的二十届四中全会公报一图速览

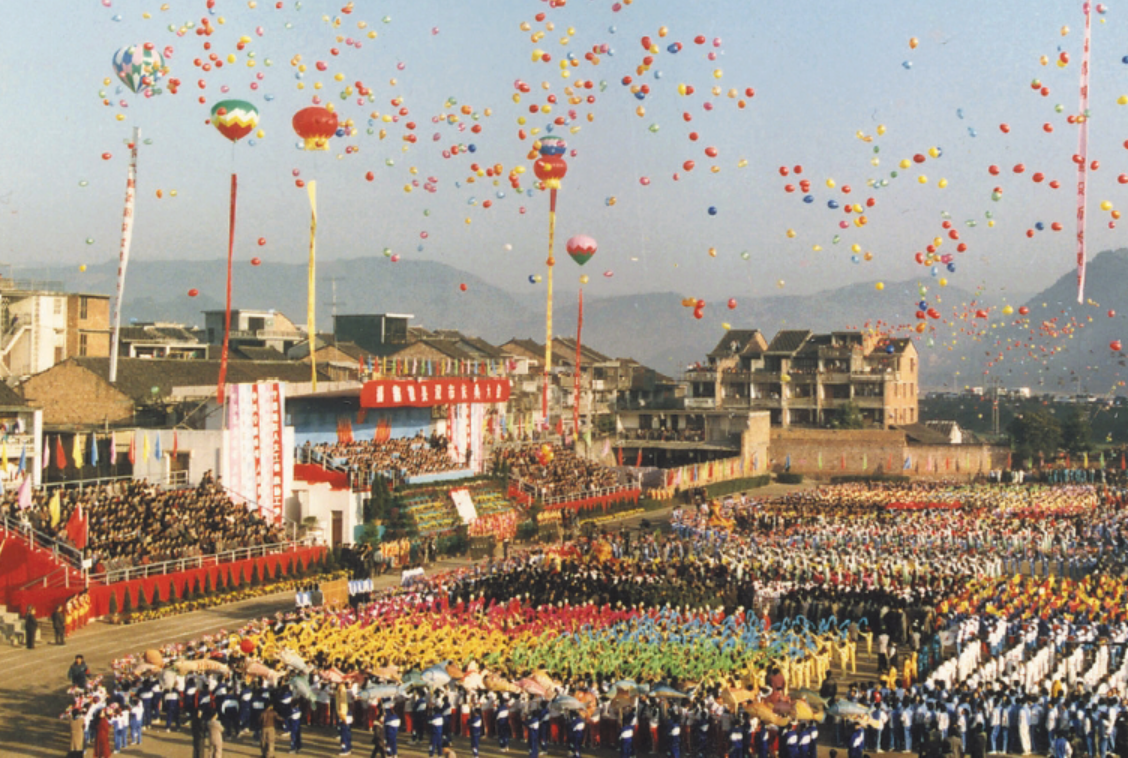

党的二十届四中全会公报一图速览 福鼎三十而立 始于1995的蝶变

福鼎三十而立 始于1995的蝶变 反诈天天报丨网络追星类诈骗

反诈天天报丨网络追星类诈骗 23万元不翼而飞!已有多人中招

23万元不翼而飞!已有多人中招 省人大常委会调研组来我市调研

省人大常委会调研组来我市调研 叶浩文上专题党课

叶浩文上专题党课 林青主持召开市委专题会议

林青主持召开市委专题会议 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 福鼎一男子伪装成“商界精英”四处行骗

福鼎一男子伪装成“商界精英”四处行骗 在酒店容留未成年人吸“电子烟”,两男子

在酒店容留未成年人吸“电子烟”,两男子 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴