2010年八尺门内海养殖 林刚生 摄 八尺门距白琳东面10公里,是白琳镇古时通往桐山、店下、秦屿(今太姥山镇)、南镇等地重要的渡口。清光绪《福鼎乡土志——渡·塘·桥》中就载有八尺门渡,渡的北侧在桐城辖区的池干村,南侧属白琳镇藤屿村渡头自然村(渡头自然村因八尺门渡而得名,也从侧面见证了八尺门成渡由来已久)。渡口两山夹峙,港道在此收窄,水面看似平静,却是暗流汹涌。两渡之间有专门的船司职运输,南侧由藤屿汤姓族人掌舵,北侧由夏姓族人掌舵,他们以娴熟的技术顺着潮水横流呈翻转“U”字形来回摆渡。渡船酬金从中华人民共和国成立后的5分钱到最后的5元钱,一直延续至沈海高速公路开通之前,以最朴素的出行方式架起了海上通衢,实现人便其行、货畅其流。 八尺门原先并不叫八尺门,关于“八尺门”的地名来由有多种不同的说法。 有古时成群白鹭经常聚集此地,称白鹭门,衍为八尺门一说;也有远眺港口似百尺之距名百尺门,在方言中谐音讹舛为八尺门一说;还有在八尺门南侧有石亭一座,长八尺、宽八尺、高八尺,因而得名八尺门一说。 而在渡口南侧的渡头自然村至今留存有经多次修复的八尺门古神龛(石亭)。这神龛(石亭)其实就一石洞,虽经多次修建,但已半截陷入路基之下。新修建的神龛门口呈圆拱形,内部仍存有八尺见方旧样。门口上方用苍遒有力的古篆体书写着“八尺门”三字,龛内陈设简单,内壁上方石条横刻有“憩息问津”描边字体,下方有一石碑,碑的主体雕刻有阿弥陀佛像,佛像上方刻有“祈嗣”二字,右刻“福宁州拾叁都大巽中境龙□同陈大梁捨□石洞”,左落款“龙飞嘉靖三十六年丁巳岁四月二十一癸卯日”。 神龛外面天地炉旁边还有一石碑,碑上石刻楷体文字依稀可见。碑的上方横刻标题“尘落十五都”,左侧首行有“合将重修葫芦门连阿弥陀佛……”字样,中有各出资人姓名,最后落款为“大清光绪三年拾月”。 从以上遗留的铭文碑刻考证,或许以下说法更能自圆其说,更加接近历史事实,并在当地老者口述中也得到了印证。 在古时,渡头当地基本没有住户,而在此横渡过岸又是进城必经之路,行人商贾在这里候船经常遭受风吹雨淋。明嘉靖年间,当地“大巽中境”村民陈大梁,为求子祈嗣,便行善事积德,在渡口处挖个土窟,以方便候渡之人歇脚。因土窟形似葫芦,便以葫芦门窟相称。而葫芦门在当地还有一种说法,俯瞰八尺门湾,内湾开阔,在此收窄缢细,形似葫芦,隘口细腰之处便称之为葫芦门,而土窟也就叫作葫芦门窟。 葫芦门窟后经多次修葺,逐渐演变成一个立方体神龛石亭。石亭依山而建,建造较为巧妙,以弯条石拱成亭的顶部,像北方的窑洞。因石亭长八尺、宽八尺,深八尺,于是又称为八尺门。上世纪六十年代汤姓掌船人,还有测量水文的人都住在石亭内;甚至有人把八尺门石亭作为结婚洞房。随着年代的推移,八尺门一名渐噪,外来行人商贾多把渡口及两岸村庄泛称为八尺门,以至于鲜有人知道渡口南北两侧的池干村及藤屿村的渡头自然村,而葫芦门的名称更是早已淹没在历史的尘埃里了。 也正因为如此,北侧的池干村索性将村名注册更名为八尺门村以提升名气;而与此同时,沈海高速在白岩村设立互通口也借助八尺门命名,让很多外乡客旅误以为白岩村就是八尺门;但是,当地及周边的群众又多以南侧的渡头自然村为“嫡出”之“正宗”八尺门,从而在沿八尺门港衍生出了三个“八尺门”,互成“掎角之势”,时有客商混淆而乘错车或寄错快递的情况发生。 八尺门内是沙埕港内港,原名白水江,白琳玄武岩矿山开发之后雅称为玄武湖。唐乾符年间,白水郎船只进出之口而得名,是白水郎停船处。清乾隆洪亮吉著《府、厅、地、县图志》载:“自东来注有岩前溪,王孙溪、点头溪、百步溪、自西注入董江达白水江,东流来会,水势宽广,形如湖泽。”港内四面山丘环抱,南北长10.5公里,东西宽2-4公里,面积约为30平方公里(现由于围海造田滩涂养殖,面积缩小很多),呈不规则长布袋形,沿岸被白琳、点头、桐城三乡镇的村庄所包围。东部南北八尺门相钳处仅留八尺门水道,是八尺门内潮水涨落唯一出口,由于出口狭窄,受风浪影响小,是优良的避风港。船道自八尺门起分西、西北、西南三条支道,分别到达点头、外盾、白琳后岐。 八尺门内港常年平均气温18.3℃,八尺门两岸之间最短距离400米。3-6月份为春雨和梅雨季节,降水主要集中在5-9月份。夏季多东南风,平均风力只2-3级,全年以北风为主;台风主要发生在夏季,尤以8-9两月常见。八尺门内港水深2.7-14.3米,历年潮位高潮最高4.15米,最低0.93米,平均2.48米;低潮最高0.44米;潮差历年最大6.82米,最小0.99米,平均4.13米。八尺门附近大潮6.6米,小潮5.6米,平均4米,是理想的潮汐电站选点。可利用建造36000千瓦电站,市政府曾多次动议建设潮汐电站,最后因种种原因搁浅。 八尺门原来没有码头,但内港中西有点头码头,西南有后岐码头,两码头是点头镇和白琳镇大宗物资的集散地。远在宋朝,就有外地商人经过八尺门到此地经商,但自宋代迄明、清的几百年中,海运并不发达,两码头作用并不大,到了清朝,海运解禁,码头逐渐繁荣,白琳盛产遐迩闻名的茶叶源源不断通过八尺门港道远销海内外。直至1992年,八尺门建成了500吨级玄武岩专用码头——京琳码头,许多货流才在八尺门码头完成。现如今已建有名京物流码头,为福鼎物流做更大贡献。 八尺门古时就有渡头,依靠人力小船连接南北交通的,运力十分有限。2000年动工修建福宁高速公路福鼎A3标准的八尺门特大桥1300.57米,总造价8000万元,采用预应力混凝土连续钢结构,在2004年1月1日前完工,成为闽浙交通大动脉。沈海公路在八尺门设高速路互通口,通过10公里的二级公路连接白琳镇,使白琳在公路运输方面十分便捷。2010年兴建的杨八公路(龙安杨岐码头至八尺门公路)竣工。 2016年,连接八尺门渡口两岸,全长526.959米(修建长度455米,单跨跨度200米,宽33米),投资总额约为2.96亿元,作为宁德市唯一一座独塔斜拉大跨度钢箱梁景观桥的另一座八尺门大桥也竣工通车。新建的八尺门大桥与高速跨海大桥遥相呼应。一桥驾南北,天堑变通途,大桥正以伟岸的身躯横跨两岸,高耸入云的钢梁支撑起一条条斜拉铁索,犹如一艘正扬帆起航的巨轮,“飞”跃福鼎,推动海湾新城组团、铁锵工业区的建设发展,也使八尺门水陆通衢,成为我市重要的交通枢纽。 大桥两岸壮观的江边围网、徘徊的天光云影、醉美的落日夕阳、幽谧的江边渔火,唯美的海岸盛景带来的不仅是强烈的视觉冲击,更是带来了福鼎人民对美好未来的憧憬!如今,站在南端的桥头上,仍清晰可见连接线下的葫芦门窟,见证着福鼎的大发展。 八尺门亭 八尺门日出美景 吴维泉 摄 八尺门大桥 刘超超 摄

周末去照澜村٩(⊙o⊙*)و 不白来,都不

周末去照澜村٩(⊙o⊙*)و 不白来,都不 屏山君|寻找乡村振兴“新坐标”

屏山君|寻找乡村振兴“新坐标” 2024年福建平均工资公布!你达到平均线了

2024年福建平均工资公布!你达到平均线了 闽东日报评论员:以“先”争做典型示范

闽东日报评论员:以“先”争做典型示范 溪西社区开展父亲节主题活动

溪西社区开展父亲节主题活动 太姥山镇:加强全链条监管 守护舌尖上安

太姥山镇:加强全链条监管 守护舌尖上安 市气象台继续发布暴雨预警Ⅳ级

市气象台继续发布暴雨预警Ⅳ级 高山蓝莓迎丰收 "甜蜜经济"促振兴

高山蓝莓迎丰收 "甜蜜经济"促振兴 “东茶西酒”跨界对话 中国农产“双星

“东茶西酒”跨界对话 中国农产“双星 闽人智慧|群星璀璨!福建科学家的“含金量

闽人智慧|群星璀璨!福建科学家的“含金量 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

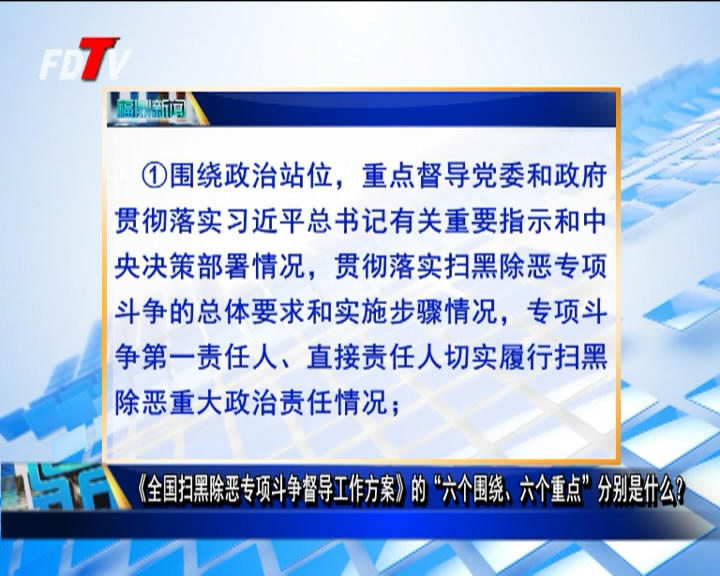

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 “夫妻网店”一年赚90余万元!以为一本万

“夫妻网店”一年赚90余万元!以为一本万 福鼎一男子向未成年人兜售“上头烟”,从

福鼎一男子向未成年人兜售“上头烟”,从 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴