支教本身,单有爱心远不够

每年的暑期支教时间大多在半个月左右,时间短,常常是与孩子们刚刚熟悉就不得不离开。

洛阳师范学院的揣平在2011年暑假参加了支教活动,当时她负责二年级学生的暑假作业辅导。揣平说有些小孩特别调皮、难管,耐心劝说不行,训斥又怕伤害了他们,这让这些没有管孩子经验的“大学生老师”感到有些头疼,情况最差时,45分钟的课堂时间,她需要用20分钟来维持秩序。这样的情况过了一周左右才有所改善。

河南某大学团委一位多年负责大学生暑期社会实践的老师认为,任何一件事想要做好,光有满腔热忱是不够的,支教者本身存在的问题才是对志愿者最大的挑战。“在支教的过程中,大多数的志愿者都会经历一个从兴奋激动,到分析思考,再到怀疑自责的过程。”这位老师说,“当瓶颈期来临,现实的苦闷,以及自身能力的不足,都让他们在义务支教的路上摇摆不定。”

河南大学的牛彦平同学坦言,当自己站上讲台时会发现,“台上一分钟,台下十年功”,适用的绝不仅仅是艺术的舞台,面对真正的课堂与教学,毫无经验的他们很容易受挫。

牛彦平告诉记者,自己就曾无数次想过退出支教组,因为她觉得,就目前自身能力和知识来看,教给不了孩子们有用的东西。而且,许多前去支教的同行者,都表示曾经在孩子们求知的眼神里无地自容。

参与支教活动的时间一般为一年,每当有新同学新成员加入,老一届的学生就要让出支教的机会,这让这些老成员无法将自己积累下来的经验更好地运用到支教活动中去。衔接的裂隙,使支教活动出现某种意义上的断层。而人员的流动,又会让孩子们难以敞开心扉,接受他人。

尽管困难重重,但各地各校的支教活动依然薪火相传,无数的大学生志愿者依然在行动着。芦云说,支教中他们自身也在学习着,成长着,收获着,觉得这是一件特别有意义的事,向阳花开,充满希望和爱,自己会将这份工作当做事业做下去。

郑州大学的志愿者魏亚楠今年在青海省民和县西沟乡中心小学进行了为期半个月的支教,负责美术教学工作。她说,在中午常常能收到朴实的孩子送的自己采摘的野草莓。孩子们对爱的表达永远是朴素的,但这种朴素的表达常常让他们感到无比的温暖,让他们有力量继续做下去。

鞠明兴也坦言,半个多月的支教之旅,其实并不能给被支教小学以太大的改变。半个月的时间队员们能做的也确实有限。但他们并不奢求太多,只要有一点点的改善,他们的跋涉、他们的坚持便是值得的。本报记者潘志贤 实习生 姚亚楠

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

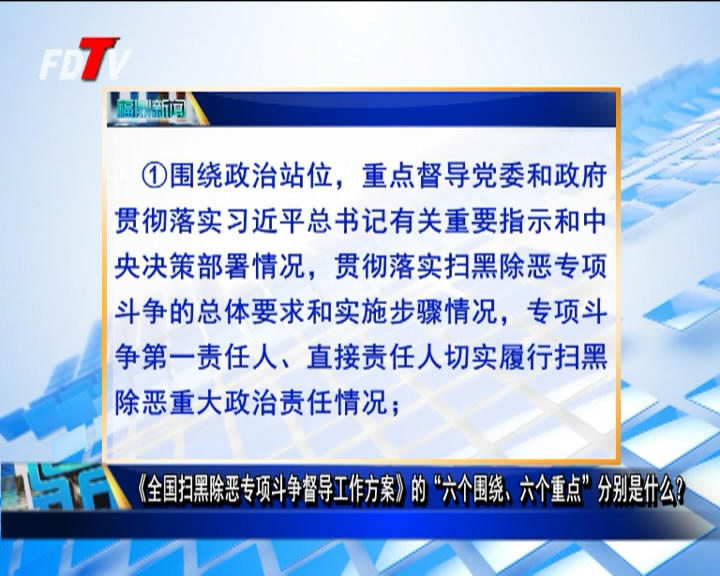

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

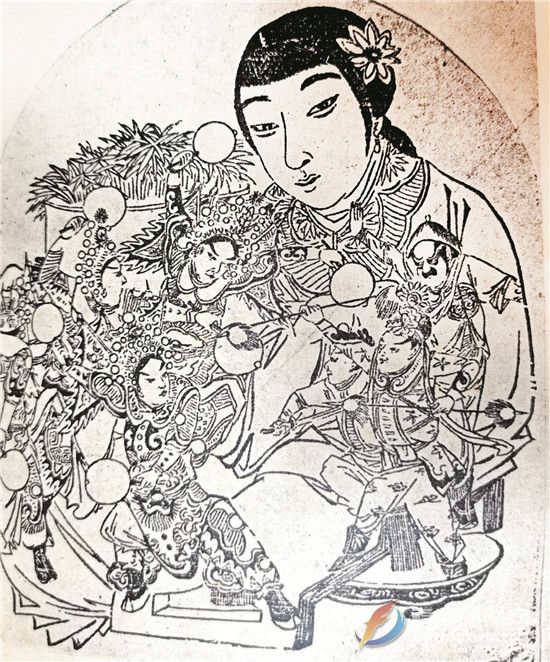

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋