中央党校前副校长李君如认为,将中国谋求民族复兴视为扩张是错误的。“我们提出民族复兴的理念是基于我们落后就要挨打的历史教训。”

李君如说:“当我们提出中华民族伟大复兴口号的时候,有人会追问:你们要复兴到哪里去?复兴到成吉思汗时代横跨欧亚大陆的大元朝,还是复兴到1840年前的大清朝?”如果这样的提问不是恶意的,就是一种极大的误解。”

中国的善意,无论如何真诚,都不足以打消某些外国人士的疑虑,更别说那些不了解中国的人。他们担心的是,中国这个“温柔的巨人” 说不准什么时候会变心。减轻这种疑虑的一个方法是,中国要向世界表明,中华民族的伟大复兴纯粹是为了本国利益,绝不追求霸权。中国可以向世界说明,中国的首要关切是提高人民生活水平,而招惹国际麻烦只会让中国在实现这一目标时分心。

5. 对立视角

“对立视角的中国梦”从一个全新的视角,关注中国梦不同侧面之间的矛盾与冲突。通常,这是每个社会都需要不断思考的“平衡”。在美国,这种“平衡”被表述为“手枪与黄油之争”,即如何配置国家资源,既实现军事强大又促进社会进步。然而,中国面临的“首要平衡”不是军事资源与社会资源之争,而是经济发展与解决发展引发的衍生问题之争。经济发展是建设国家、缓解社会失衡的必然之道,但同时又不断造成污染与社会失衡等问题。

以下是中国梦蕴含的几种本质矛盾:

1. 经济发展与环境破坏。

2. 经济发展与社会失衡:要平衡城乡之间、沿海与内陆之间的投入(通常,投资发达地区效率更高,但会进一步加剧社会失衡。)

3. 国家与个人:要平衡国家项目(例如基础科研、太空计划、国防需求等)与人民的当下之需(比如医疗)之间的投入。

4. 国家与世界:要平衡与周边国家的领土纠纷和海洋纠纷;保护国家利益的同时不破坏全球利益。

5. 长远与短期:要平衡长远项目(例如南水北调工程)与短期需求(例如对贫困居民和农村居民的补贴)之间的投入。

这些都是非常普遍的矛盾。但是时刻注意并直面这些矛盾可以使中国梦从总揽全局的角度出发,并成为推动实践的指导原则。需要注意的是,我的目的并非解决这些具体矛盾,而是提出认识中国梦的多种思维方式。

十八届三中全会与中国梦

十八届三中全会为中国描绘了一幅变革性的蓝图,为中国梦的实现指明了道路。习近平就三中全会《决定》向全会做说明时说:“我们必须以更大的政治勇气和智慧,不失时机深化重要领域改革,坚决破除一切妨碍科学发展的思想观念和体制机制弊端”。他还强调:“实践发展永无止境,解放思想永无止境,改革开放也永无止境,停顿和倒退没有出路,改革开放只有进行时、没有完成时。”这是这一代中国人民听到的改革最强音,也是中央追求高标准高质量的公开承诺。

一系列改革计划令人振奋,每一项改革本身都有着举足轻重的意义。改革包括但不限于:市场在资源配置方面发挥“决定性作用”;允许私有资本进入新的领域;国企改革;促进中小企业发展;推进市场定价机制(油、汽、水、电、通信服务等定价交给市场);加快推进利率市场化;推动资本市场双向开放;上海自贸区;财政体制改革(包括减少土地出售收益);地方政府改革;健全城乡发展一体化体制机制;农村土地改革(保护农民权利);保障农民工权利;加强民主协商,建立群众评价和反馈机制;司法体制改革(标准化,减少地方干预);加强反腐机制;加强环境保护;放开单独二胎;取消劳教制度等,在此不一一列举。虽然推行改革是一项复杂工程,而且要花费数年,但对一个大国而言,这是了不起的一步。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

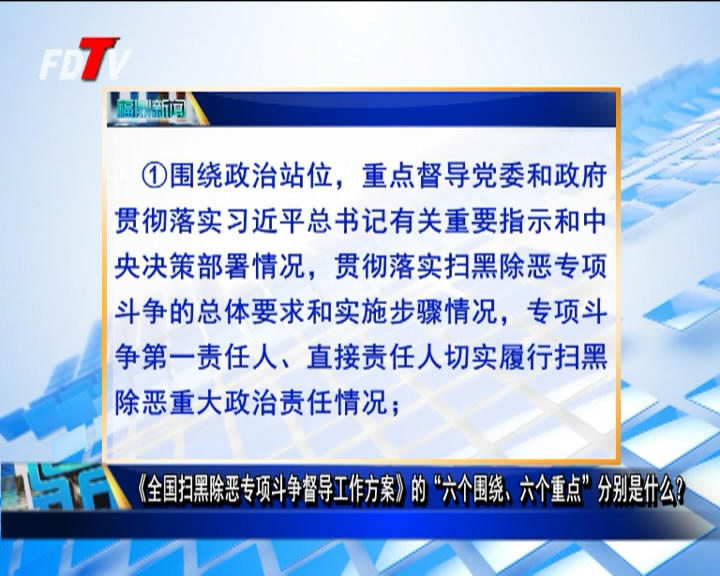

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

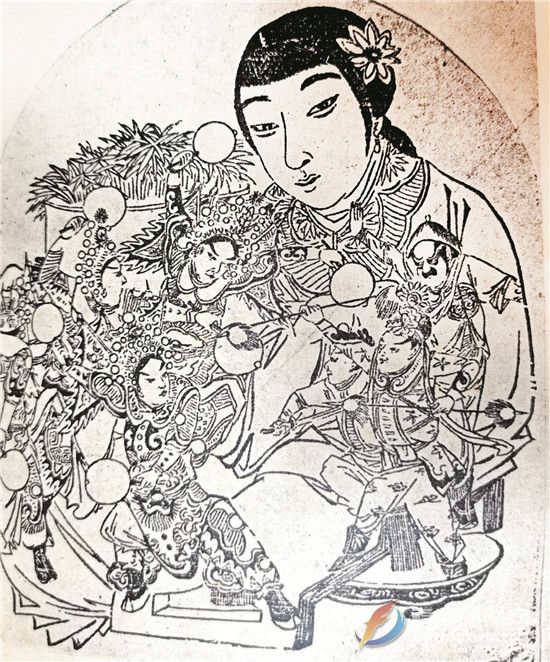

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋