3. 历史层面

“历史层面的中国梦”关注两个方面:(1)中国几千年文明的深厚底蕴,既有高度的文化和有深远意义的历史成就,又有远大抱负和深切期望,既经受过波折与苦难,又迎来了挑战与成功;(2)中国近期的政治理论发展脉络。

虽然中国文明在几千年的王朝历史中几乎一直雄踞人类文明的高峰,但在历史的各个阶段,中国人民饱尝了各种苦难。建立一个统一、稳定、主权独立、和平的中国一直是中国人民和中国领导人的目标。

近代,从19世纪中期的鸦片战争到1949年新中国成立以来的一百多年里,中国饱受了外国侵略、占领、剥削、压迫和屈辱。20世纪以来,中国人民又深受国内军阀割据和极左思想的折磨,中国人民迫切期待寻求改变和稳定。“历史层面的中国梦”正是对这种期待的解答,展现出一幅未来中国的全新画面:一个独立、稳定、强大、主权独立、没有任何压迫的中国。

从另一个角度讲,“历史层面的中国梦”达到了中国政治理论发展弧线的顶点。邓小平理论把中国从意识形态阶级斗争转向经济发展;江泽民的“三个代表”思想强调先进文化和中国最广大人民的根本利益;胡锦涛的“科学发展观”强调持续经济增长的同时追求可持续发展和社会公平。

习近平主席的“中国梦”应运而生。邓小平开启了改革开放,江泽民实现了中国共产党的先进性,胡锦涛拓宽了国家发展视野。正因为有这一系列政治理论,习近平的中国梦才应运而生,并承前启后,将实现中华民族的伟大复兴,给中国人民带来幸福安康。

4. 全球层面

“全球层面的中国梦”可剖解为两个方面:(1)中国梦如何造福世界;(2)世界为何担心中国梦。

在经济全球化时代,中国梦将给世界带来切实利益是显而易见的。中国人民的生活水平越高,国内消费水平越高,意味着中国进口产品越多,创造的工作岗位和财富越多,将在世界范围形成乘数效应。

进一步讲,随着中国的科技进步,比如在生产廉价的电子产品等方面,中国的成功让世界“沾光”,因为世界将从中国获得廉价的必需品。(尤其是发展中国家将大大受益,因为在发展中国家,智能手机等关键产品终究还是价格决定市场。)

但是,有些国外人士担心,随着中国梦渐渐“梦想成真”,中国会越来越有攻击性和扩张性。尽管中国领导人一再声明“无论中国如何强大,绝不寻求霸权”,但他们还是担心未来中国可能背弃这份承诺。

有国外媒体认为,习近平首次提出中国梦的时机“并非偶然”。习近平在国家博物馆参观“复兴之路”展览时,将中国梦定义为“实现中华民族的伟大复兴”。“复兴之路”展示了一幅中国饱受外国势力压迫和侮辱以及中国共产党如何恢复国家主权完整、尊严和自豪的恢弘画面。

这里不妨指出某些外国人士对中国崛起的看法。曾担任美国驻外大使的查尔斯•傅立民(1972年尼克松访华时担任首席口译员)曾发表演讲《中国对美国霸权的挑战》,说“美国应正视中国的本来面目,不能一厢情愿也不能杞人忧天般地看待中国,也不能对中国偏听偏信。”他引用中国国防白皮书里的话:“无论中国如何发展,中国绝不寻求霸权和军事扩张,现在不会,将来也不会。”对此,傅立民认为“中国目前的立场与美国19世纪和20世纪早期的孤立主义不谋而合。那时的美国既不寻求主导或控制国际政治体系,也不追求以武力解决本国领土以外的问题。但是,美国最终两者兼具,为何,时也势也。”

傅立民的结论是:“未来最有可能的局面是,中国与美国还有其他国家共同主导一个多边的全球治理体系。在这样一个寡头政治秩序中,中国将享有巨大的威望,但不会像目前的美国这样享有垄断权。”

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

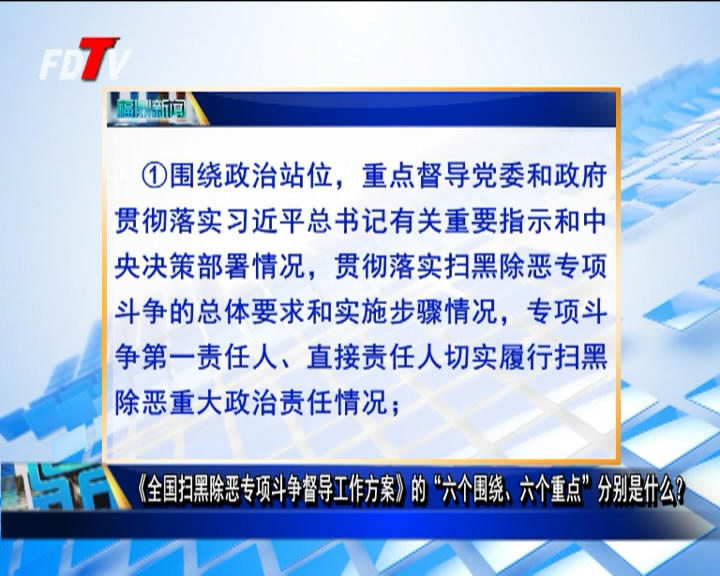

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

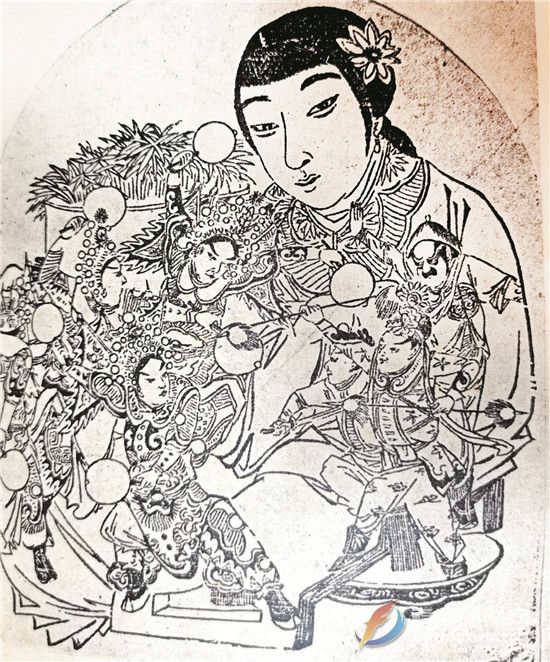

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋