念好“山海经” 奏响振兴曲 ——专访中共福鼎市委书记林青 文|《海峡通讯》记者 吴载文 魏喆铭 近年来,宁德福鼎市毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果,紧扣创建“山海融合乡村振兴样板县”的新发展目标,念好“山海经”,推动区域协调发展和城乡融合发展,走好具有福鼎特色的共同富裕之路。日前,本刊记者专访了中共福鼎市委书记林青。 林青(右三)在福鼎市龙安化工园区邦普二期调研项目推进情况。 《海峡通讯》记者:福鼎是首批全国脱贫攻坚交流基地,在巩固拓展脱贫攻坚成果、积极探索全面推进乡村振兴方面,有哪些经验可以分享? 林青:做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,是党中央作出的重大决策部署,是必须完成好的重大政治任务。福鼎市赤溪村是“中国扶贫第一村”,作为习近平总书记始终关心关注的地方,我们更有责任、更有义务将脱贫攻坚和乡村振兴工作衔接好、落实好。 近年来,我们通过完善动态监测帮扶、联农带农增收、就业服务保障等机制,持续巩固脱贫攻坚成果,为推进乡村全面振兴、促进共同富裕奠定了扎实基础。截至2024年底,全市脱贫人口家庭年人均纯收入25949元、增长8.19%,农村居民人均可支配收入26753元,增长7%,居宁德第一。 强化动态监测帮扶。我们充分发挥防止返贫致贫监测帮扶系统作用,线上线下拓展防止返贫致贫监测渠道。着重针对低收入人口开展常态帮扶,叠加用好医疗、教育、住房、低保等普惠政策与特惠政策,全覆盖提高脱贫户政策兜底保障水平。2021年来,累计发放救助金47184.43万元。 联结带动群众增收。创新联农带农机制,培育壮大家庭农场、农业产业化联合体等新型农业经营主体,以股份合作、盈余返还、订单带动、劳务用工等方式推动农民与现代农业产业链深度衔接,有效增加了农民经营性、工资性等收入。近年来,我们打造了22个农业产业化联合体,辐射80多个建制村,带动约2万户农民每年增收1万元。目前,福鼎共有家庭农场774家、农民专业合作社1257家、农业产业化龙头企业266家。 抓牢脱贫人口就业。完善全方位多层次公共就业服务体系,重点加大以工代农力度,推动福鼎时代、鼎盛等大型企业用工同本地农民就业有效对接。2021年以来,福鼎发布适合脱贫劳动力就业岗位5万余个。近年来,我们还深入实施“雨露计划”,开发乡村公益性岗位354个,实现脱贫人口有劳动力家庭至少1人就业。 《海峡通讯》记者:产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键。在推动产业振兴方面,福鼎采取了哪些措施? 林青:我们牢固树立大农业观、大食物观,念好“山海经”,通过构建“1+2+N”产业发展格局,进一步完善现代农业产业体系,为乡村振兴注入新的活力。 夯实粮食安全根基。积极探索农场区域集团化改革,组建农垦集团,创新实施“政府+公司+经营主体”模式,整合提升高标准农田建设、撂荒地复垦和生产种植等工作质效。2021年以来,全市共建设高标准农田4.645万亩,打造福鼎特色的“早稻—晚稻—蚕豆”三熟制绿色高质高效示范片1.5万亩,实现亩产值超万元。 攥紧两大拳头产业。培育壮大福鼎白茶、海洋渔业两大百亿级产业。茶产业方面,持续提升福鼎白茶品牌影响力和产业竞争力。福鼎白茶已连续16年进入“中国茶叶区域公用品牌价值十强”榜单,茶产业综合产值突破155亿元,为全社会提供就业岗位10万余个,8万多户茶农户均收入超4万元,其中三分之一茶农户均收入超10万元。海洋渔业方面,实施海洋强市“六大工程”,推广深远海养殖基地和环保型撑杆养殖,打造“中国大黄鱼育苗基地——福鼎”公共品牌,全年培育大黄鱼种苗12亿尾,约占全国总量的60%以上。着力推动紫菜、淡菜、海蛎、青蟹等多元产业发展,打造种类齐全、多姿多彩的“蓝色粮仓”,带动全市6万以上渔业从业人口增收致富,预计今年海洋渔业产值将突破百亿元。 壮大N种特色产业。我们发挥福鼎山多海阔、物产丰饶的生态优势,围绕做优“土特产”文章,连续多年实施“花香果海”“金山银山”“畜牧业三稳三提升”等系列行动计划,加强山羊、四季柚、槟榔芋、黄栀子、黄椒、蚕豆、药材等N种特色农产品开发,农产品“三品一标”有效增量连续三年排名全省前三。 《海峡通讯》记者:壮大农村集体经济,是引领农民实现共同富裕的重要途径。近年来,福鼎市深入实施“百万村财、千万乡财”行动,取得了哪些成效? 林青:近年来,福鼎通过实施“百万村财、千万乡财”行动,深挖资源优势、凝聚发展合力、创新多元模式,推动村集体经济实现量质齐升。 集体经济实力不断增强。村集体经济项目模式由“物业租赁型”“资源开发型”为主的单一渠道向“服务创收型”“特色产业型”“村庄经营型”等多样渠道转变。截至2024年底,福鼎已全面消除年经营性收入20万元以下的相对薄弱村,收入50万元~100万元的村从2020年的7个增长到59个,收入100万元以上的村从5个增长到42个。村集体经济平均年收入增长至56.44万元。 乡村产业结构不断优化。我们在谋划集体经济增收项目时,注重运用新技术、发展新业态,持续推进产业优化升级,使乡村产业形态不断丰富、农村各行业蓬勃发展。比如,沙埕镇环敏灶湾8个村运用玻璃钢撑杆新技术养殖紫菜,相较以往毛竹养殖模式,每亩成本降低30%以上,同时极大减少了海漂垃圾产生。 党群干群关系不断密切。采取“村党组织+合作社(强村公司)+农户”“村党组织+农户”等联农带农经营发展模式,带动农户发展特色产业,促进群众增收致富。同时,将集体经济收益主要用于解决群众就学、就医、养老以及人居环境整治等急难愁盼问题,切实增强群众的获得感、幸福感。 《海峡通讯》记者:在推动城乡融合发展上,福鼎采取了哪些措施? 林青:城乡融合的核心是促进城乡要素平等交换、双向流动,缩小城乡差别。我们一体谋划推进基础设施、产城融合、全域旅游等布局建设,特别是我们按照宁德市委部署,深入实施了宁德市域副中心城市建设、乡村振兴等七大行动,进一步打破城乡二元壁垒,打造更加紧密的融合体系。 推动基础设施联通。发挥集镇连城带乡作用,统筹布局建设交通、供水、物流、环卫等城乡基础设施。投资16.5亿元建设城乡供水一体化项目,在全省率先实现城乡供水一体化,集中供水人口覆盖率达96.8%。推进城乡环卫一体化,所有乡镇建成垃圾收集转运系统,所有建制村建立常态化保洁机制。争创“四好农村路”全国示范县,持续推进农村路网建设,探索客货邮联运等模式,打通城乡要素资源有序流通“堵点”。 推动产城互动集聚。优化县域产业结构和空间布局,重点发展福鼎白茶、新能源新材料等特色产业链,培育壮大一批新型工业重镇、特色农业大镇、魅力文旅名镇,引导产业、人口和资源要素向城镇集聚,形成以城聚产、以产兴城的发展格局。强化先进产业辐射带动,打造前岐—双岳、店下—龙安、佳阳三个千亿产业片区,统筹城镇与园区基础设施、生活配套建设,促进产业园区和生活社区两区联动发展。 推动旅游全域融合。围绕“山、岛、湾、湖”等优势资源,强化全域旅游布局,创新打造体旅融合、白茶始祖、美食地标、文化主题四大特色城市IP,建成食品谷产业园、花卉科技创业园、船避山农业特色品种园,培育海岛民宿、森林康养、休闲露营等新业态,建成白茶大道等重点线路,加快8号滨海风景道建设,推动全域景区景点串联成线,带动沿线农民增收和城乡融合发展。2024年,福鼎市接待旅游人数1155.98万人次、同比增长11.8%,旅游收入140.91亿元、同比增长16.2%,其中乡村游游客人数300.24万人次、同比增长14.2%,收入18.03亿元、同比增长18.9%。

我市召开2025年下半年定兵工作会议

我市召开2025年下半年定兵工作会议 这波普法宣传很“国潮”!

这波普法宣传很“国潮”! 《海峡通讯》专访中共福鼎市委书记林青

《海峡通讯》专访中共福鼎市委书记林青 【网络中国节·中秋】国庆中秋假期出行

【网络中国节·中秋】国庆中秋假期出行 见到这种紫色“保温壶”,请立刻报警!

见到这种紫色“保温壶”,请立刻报警! 牢记嘱托 谱写篇章丨嵛山岛的青春回流

牢记嘱托 谱写篇章丨嵛山岛的青春回流 今日,秋分

今日,秋分 嵛山岛环岛健康走跑活动举行

嵛山岛环岛健康走跑活动举行 福鼎市生态茶园管理协会成立

福鼎市生态茶园管理协会成立 2025年福鼎市第十八个民族团结进步宣传

2025年福鼎市第十八个民族团结进步宣传 “双遗白茶·美好世界”宣传推广活动启

“双遗白茶·美好世界”宣传推广活动启 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

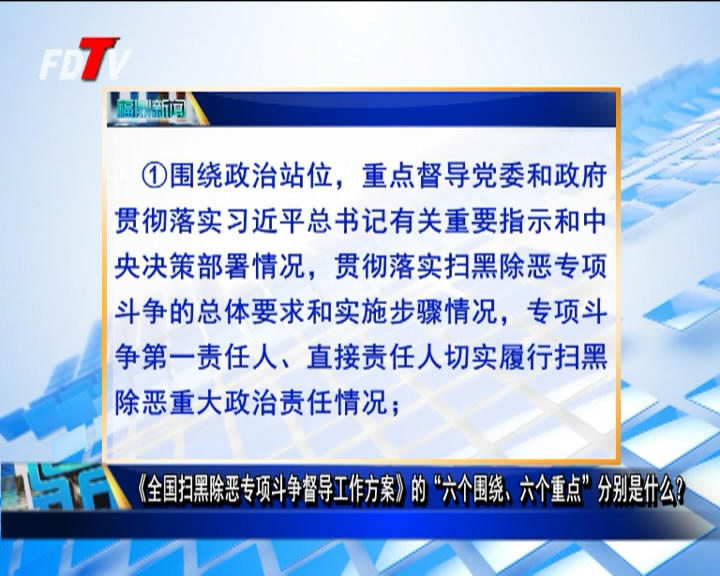

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 这种事千万不能做!已有两男子被判刑!

这种事千万不能做!已有两男子被判刑! 房东、租客必看!警惕同楼租户变“家贼”

房东、租客必看!警惕同楼租户变“家贼” 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴