扶贫第一村美丽蜕变“三部曲”

整洁的村容村貌

文化长廊

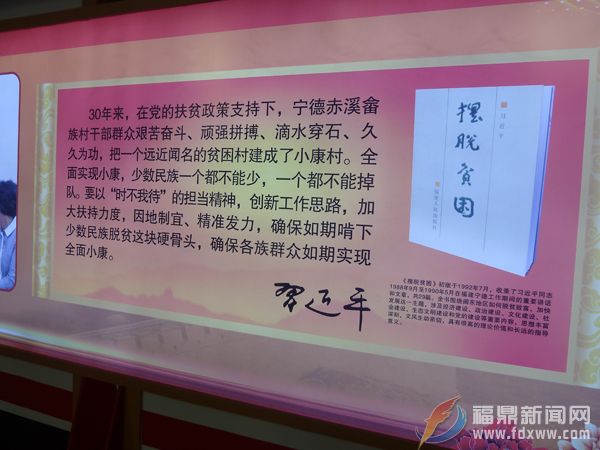

习总书记批示肯定赤溪脱贫致富经验

从福鼎市磻溪镇出发,沿山间公路盘旋23公里,有一个青山环抱的畲族村——赤溪。这里被称作“全国扶贫第一村”,穷村巨变的故事,远近闻名。

羊年春节的畲村沉浸在幸福之中,一个振奋人心的消息让村民格外激动:“习总书记夸赞我们村啦!”

2015年1月29日,习近平总书记在国家民委一份简报上批示:“30年来,在党的扶贫政策支持下,宁德赤溪畲族村干部群众艰苦奋斗、顽强拼搏、滴水穿石、久久为功,把一个远近闻名的‘贫困村’建成‘小康村’。全面实现小康,少数民族一个都不能少,一个都不能掉队,要以时不我待的担当精神,创新工作思路,加大扶持力度,因地制宜,精准发力,确保如期啃下少数民族脱贫这块‘硬骨头’,确保各族群众如期实现全面小康。”

时光回溯到30多年前,人们对这里的贫困无法想象。

“住的是茅草房,一遇雨天,屋外下大雨,屋内下小雨。点的是煤油灯,吃的是地瓜饭,配的是苦菜和盐水。一家五口人穿得破破烂烂,仅有的一条新裤子谁出门谁穿……”这是上世纪80年代赤溪村民艰苦生活的真实写照。一首流传在当地的民谣“昔日特困下山溪,山高路险鸟迹稀。早出调柴换油盐,晚归家门日落西”唱出了赤溪人的心酸和无奈,近2000人的赤溪村是福建省宁德市236畲族村之一,也是当时远近闻名的特困村。聊起今昔巨变,福鼎市磻溪镇赤溪畲族村民李先如感慨万千。

今年70岁的李先如,原来的家在下山溪自然村,一个“挂”在海拔1000多米的半山腰上一个畲家村寨。昔日的窘困生活李先如至今记忆犹新,出村的路是盘旋山间的羊肠小道,砍根竹子到主村换些生活用品,全靠肩扛手提,跋山涉水来回得走上一天。正是这穷山恶水艰苦的生存条件,40年前李先如的妻子在分娩时因大出血得不到及时医治而离世,成了一家人心头永远的痛。

为了帮助赤溪畲族村脱贫致富,宁德市以“滴水穿石”的闽东精神,秉持“实现全面小康,少数民族村一个都不能少,一个都不能掉队”的信念, 30多年间,历经三个阶段,实践三种模式,终于实现脱贫致富。2014年赤溪畲族村民人均可支配收入达1.2万元,是扶贫开发前的60多倍。李先如说:“现在的生活一天比一天好,我很满意!”

第一部曲:就地帮扶,十年全力“输血”

1984年6月24日,《人民日报》头版刊发读者来信《穷山村希望实行特殊政策治穷致富》,反映了赤溪畲族村下山自然村(22户88名畲族群众)的贫困状况。这一报道,激起了全国各地的强烈反响,也引起了党中央的高度关注。当年9月,中共中央、国务院颁发了《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》,由此拉开了全国性扶贫攻坚工作的序幕,一场波澜壮阔、旷日持久的反贫困事业在全国“点燃”。赤溪畲村因此成为“中国扶贫第一村”,牵动着社会各界的心。改革开放之初,虽然全国大部分地区都不怎么富裕,赤溪还是收到了全国各地读者寄来的钱物。作为贯彻落实中央精神的具体举措,宁德地区(现为宁德市)领导和相关部门多次深入山村走访调研,寻求“就近帮扶”对策,投入资金和项目,期望通过引导发动村民养羊、造林等方式来发展生产、增加收入、改善生活,试图帮助村民找一条致富路。

“就地帮扶”持续了十年,但由于自然条件过于恶劣,一方水土难养一方人,尽管各级领导和社会各界年年给钱、送物、供良种,其结果仍然是钱花光了,物用尽了,帮助其发展的羊群患疾病九死十残,种下的庄稼尚未成熟就被野猪拱掉,栽培的中药材也因土地贫瘠难以生长。让当地干部更加“沮丧”的是,这种“要我脱贫”式的扶贫开发,使得村民们缺乏谋事创业热情,族群邻里不和,打架斗殴、赌博、上访告状等时有发生。

自给自足经济造成村民视野不开阔、观念守旧,等、靠、要思想严重,听天由命,不思进取。“输血”式扶贫进行了十年,但收效甚微,1994年下山畲族村人均收入仍不足200元。

第二部曲:异地搬迁,十六年倾力“造血”

1995年之前的赤溪畲族村有400多户,近2000人,分散在14个自然村中,其中800多名畲族村民生活在山高溪深的偏僻之处,不仅生产生活条件恶劣,山洪、泥石流等地质灾害也威胁着村民们的安全。面对“输血”没效果,“造血”缺功能,一方水土难养一方人的穷山村,1995年宁德地区提出了整村搬迁、异地安置的扶贫模式,取名为“造福工程”。随后,福鼎市开始实施“造福工程”,决定下山溪22户88位畲族群众整村搬迁到自然条件较好的地方。整村搬迁下山定居并非一帆风顺,赤溪村老支书黄国来回忆说,当时有些人抱着“一代人吃一代饭,一处鸟吃一处虫”的旧观念不愿搬,干部苦口婆心地做工作。而为了让山下的村民让出建房用地,村里曾连开六天六夜的思想动员会。“当时把搬迁户聚集的这条街命名为长安新街,就是希望住在这里的1500多名汉族和畲族群众能够和谐共处、长居久安!”黄国来说。

“造福工程”采取政府引导、部门支持、社会资助、群众投工投劳的方式进行,在赤溪畲族村主村新建两排楼房,异地安置下山溪畲族自然村22户畲族村民,使祖祖辈辈蜗居在茅草房的下山溪人走出了山旮旯,下山溪22户畲族村民成为全省第一批整村搬迁的农户,安居在“长安新街”上。

作为第一批受益者,李先如一家告别蜗居的深山茅草房,搬进了位于赤溪村的两层楼新房,还分到了口粮地。“当时下山建房就像做梦一样,从地基到房梁,一户只出80根木头,其他材料都是政府出钱。”李先如说,搬家时,他父子俩高兴得一晚上没睡着。“我可以算是全国第一户造福工程搬迁的人家了,感谢党和政府的好政策!”当年的喜庆时刻,李先如至今铭记在心。此后风风火火的扶贫岁月里,一条条宽敞出村道路铺展延伸,学校、会场、公园、卫生所等一座座崭新设施在村里拔地而起,生活服务功能日臻完善,李先如一家人的幸福新生活也由此开启。他的儿子与儿媳还走出家门打工创业,并在镇区购置起5层楼的榴房,小日子过得有滋有味。在随后的几年里,赤溪畲族村先后将包括下山溪在内的14个自然村的350多户800多名畲、汉群众搬迁安置到长安新村。搬迁后,村民重新分到了粮田,政府为安置点解决了饮水、用电、小孩上学等问题,实施全方位的“造血”,帮助他们发展生产、增加收入,引导他们走上致富之路。

“要致富,先修路。”针对交通瓶颈,赤溪畲族村先后修建了连接磻溪、白琳等附近乡镇和国家级风景名胜区太姥山,以及通主要自然村的水泥公路,与国道、省道实现无缝连接,使畲村告别了“深山孤岛”的历史。从1995年14个自然村陆续搬迁下山开始,赤溪的基础设施建设就一直未停,先后建成了饮水工程、村内公路水泥、慢道工程、农民公园、人民会场、村委楼等一批基础设施,改造了电网,整治了村容村貌、雨污管道、村边溪岸,完善了公共服务功能。现在,全村街区道路全面实现硬化,饮水改造、电网改造、房屋立面改造相继完成,村庄面貌焕然一新。据不完全统计,十六年来各级党委、政府已为赤溪畲族村投入交通、水电等各项基础设施项目25个、建设资金8339万元;正在实施和计划实施的项目13个,建设资金10785万元。

“树挪死,人挪活。”“异地搬迁”逐渐改变了村民的思想观念,形成了“自强不息、锲而不舍、村荣我荣、不断超越”的赤溪畲族村脱贫精神。实现了“要我脱贫”到“我要脱贫”转变的赤溪,出现了一系列新气象,村民们主动求发展、提建议,坚持“要钱要物不如要发展要项目”。

第三部曲:整村推进,打造“美丽乡村”

2011年,福建省委、省政府将赤溪畲族村确定为整村推进扶贫开发重点村。这是福建省自2004年开始实行的一种扶贫开发模式,每轮三年,每轮安排帮扶200多个贫困村,每个村由一个省直单位或中央驻闽单位为责任单位实施帮扶。帮扶赤溪畲族村的福建省民族宗教厅,确定了“生态立村、农林强村、旅游富村”奔小康之路,并制定了三年帮扶规划,明确每年度发展项目,协助各方投入资金,从发展生产、基础设施完善、民生改善、基层组织建设等方面全方位进行帮扶,安排一名干部驻村任支部第一书记,具体负责项目实施工作。

在省民族宗教厅的帮扶下,近年来,赤溪畲族村找准定位,做足生态文章,利用丰富的生态林和水资源,大力发展山地特色农业,建设“农业强村”。村民的思想观念的变化,只要是有利于赤溪发展的外来投资项目,村民们都积极响应,要地出地,要人出人。建设杨赤公路福鼎段,全村仅用17天就完成了测量、拆迁、安置、放款等各项工作。村里已组建的两家农业专业合作社采取“公司+合作社+基地+农户”的模式,建立了生态有机茶、珍贵苗木、淡水特色养殖、高效毛竹、特色禽养殖等“农业示范基地”,近几年垦复毛竹林800亩,种植各种珍贵苗木1万余株、红心蜜柚和黄栀子500余亩。同时,依托附近5A级太姥山风景资源开展生态旅游,推进“旅游富村”,先后引进万博华、耕乐源、杜氏生态农庄等旅游公司,累计完成旅游项目投资8000多万元。村民也自发办起了30多家“农家乐”餐厅,吸引了大量游客。村民吴敬念搞旅游餐饮服务,他的“食为天小酒店”接待的游客逐年增加,一年营业额30多万元。旅游业带火 “农家乐”,全村十几家农家乐生意火爆。众多村民还将土地出租或入股农业合作、旅游开发公司,一手领田租,一手拿劳务工资,“两手”增收两头甜。在当地投资开发旅游的万博华公司董事长庄庆彬说,2014年到赤溪及周边景区的游客达到14万人次,旺季时在旅游公司务工的村民有600多人。

如今的赤溪村民做足生态文章,利用丰富的生态林和纯净水资源,种红心蜜柚,栽珍贵苗木,养稀有鱼种;依托附近5A级太姥山风景资源开展生态旅游,建酒店、开饭馆、搞漂流,人均收入从30年前不足200元增长到一万多元,家庭收入稳定在10万元以上的家庭已超过150户。

30年来,赤溪扶贫经历了3个阶段。前10年,各级政府用就地开发的方式实施“输血”式扶贫帮困,投资不少但收效不尽如人意。从1995年开始,政府将最为贫困的下山溪自然村22户村民整体搬迁到赤溪的长安新村,其后16年间陆续将地处深山的14个自然村共350多户村民迁至这里,从根本上改变了村民的生产生活环境。特别是2010年以来,各级政府在产业、资金、科技、人才和基础设施等方面给予赤溪诸多政策倾斜,通过多部门协作,依据赤溪村的自然环境、资源状况和产业特色,找准特色发展路子,合理构建项目平台,多方争取政策、项目和资金,推动了赤溪扶贫向纵深拓展。在社会各界的帮扶下,赤溪畲族村终于实现了从穷山村到小康村的华丽转身,成为宁德市少数民族聚居村摆脱贫困、建设全面小康的一个生动缩影。2015年7月15日赤溪连接当地著名景区杨家溪的杨赤公路通车,赤溪的区位优势更加突显,我们相信在“滴水穿石、久久为功”精神指引下,赤溪村民未来的日子会越过越红火。

新闻热线::0593-7856234

新闻热线::0593-7856234 投稿邮箱:mdrbmzbj@163.com

投稿邮箱:mdrbmzbj@163.com